こひつじの家・鉄道の部屋 |

「東海道新幹線が開通する前」メニューページ

「こひつじの家」トップページ

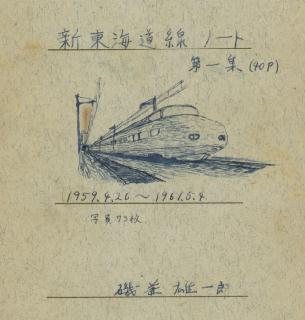

私が高等学校に入学してすぐに新幹線の工事が始まりました。その当時,小田原市内の鴨宮地区に住んでいましたが,鴨宮と二宮間がモデル線として選ばれ,鴨宮駅近くに基地ができたこともあって,鉄道大好きの私は毎日カメラを持って通学しました。撮影した写真267枚は「新東海道線ノート」4冊に解説入りで貼り付けてあります。

私が高等学校に入学してすぐに新幹線の工事が始まりました。その当時,小田原市内の鴨宮地区に住んでいましたが,鴨宮と二宮間がモデル線として選ばれ,鴨宮駅近くに基地ができたこともあって,鉄道大好きの私は毎日カメラを持って通学しました。撮影した写真267枚は「新東海道線ノート」4冊に解説入りで貼り付けてあります。

ノートは押し入れに入れっぱなしでしたが,しまっておくよりは興味のある方々に見ていただいた方が良いと思い,「鉄道の部屋」というサイトをオープンしたのを機会に,記録してある解説と写真の一部を公開することにしました。

左の画像はノート1冊目の表紙に私がかいたものです。まだ新幹線の車両が決まっていませんでしたので,想像して描きました。

「起工式が行われた」等の一般記事の多くは,新聞から得たものです。

リンク部分をクリックすると写真が見られます。

1959年4月20日

新幹線の起工式が新丹那トンネルの熱海側入口で行われた。

1959年10月8日

新丹那トンネルの着工式が行われた。

1959年11月14日

新幹線の駅と停車駅が決定した。

特急:東京・名古屋・大阪

急行:東京・横浜・小田原・熱海・静岡・浜松・豊橋・名古屋・米原・京都・大阪

1959年11月16日

名古屋と米原の間,岐阜県羽島市にも駅が出来ることになった。

1959年12月6日

大同毛織(現在のダイドーリミテッド)小田原工場付近で,ボーリング地質調査をしていた。

1960年1月22日

酒匂川の鉄橋工事が始まった。

1960年6月4日

大同毛織の敷地内に工事用作業場の建設が始まった。

1960年9月9日

作業所内に作っているコンクリート製造部

1960年11月1日

新丹那トンネル熱海側入口の工事作業所

中国四国地方への修学旅行の帰りに車窓より撮影。看板に「弾丸鉄道」と書いてある。

1960年12月10日

工事中の農道との立体交差用橋脚

御殿場線に近い方で。立っているのは中一の弟。

1961年2月4日

酒匂川に出来た橋脚

右側は東海道本線の酒匂川鉄橋。やってくる列車はEH10?が引く貨物列車。橋脚の前に立っているのは小田原から鴨宮までいっしょに歩いて下校してくれた友人鈴木くん。写真の焼き付けも彼がやってくれた。

1961年3月9日

工事中の御殿場線近くの立体交差用橋

御殿場線のすぐ近くから弁天山トンネル方面を見た

弁天山トンネル(長さ1,305m)の入口付近の工事場

トロッコ用の線路がたくさんある。

1961年4月3日

工事中のスラブ式道床

鴨宮駅の近く。カメラを向けたら作業員のおじさんがポーズをとってくれた。煙のように見えるのは写真の変色によるもの。

1961年5月18日

小田原駅の下り方面

新幹線の路盤工事は始まっているが,駅舎は未着工。箱根登山デパート屋上から撮影。

小田原駅の東海道本線プラットホームなど

「箱根登山電車のりば」,「特急ロマンスカー」,「伊豆箱根鉄道」などの看板が見える。

できあがってきたスラブ式道床

鴨宮地区にて。

1961年6月2日

スラブ式道床を上から見る

鉄筋二階建の大同毛織の社宅屋上から撮影。後方の建物は手前が二階建の男子寄宿舎,そのむこうが三階建の女子寄宿舎。

1961年7月1日

御殿場線と立体交差するところの工事

1961年7月15日

完成した酒匂川の鉄橋の橋脚群

右は東海道本線の鉄橋。走っているのは153系の電車。

1961年9月14日

掘削工事が始まって間もない小峰トンネルの入口付近

小峰トンネルは小田原駅のすぐ近くにあって延長777m。まずトンネルの上部を掘ってから,掘削機械で掘り下げていくとのこと。坑道の上の丸い物は土嚢(どのう)。

1961年12月29日

枕木が並べられ,レールが運ばれて来ている

鴨宮基地付近にて。

工事が進む鴨宮基地

新幹線の試験車両は東海道本線を狭軌の台車を付けて運ばれてきて,ここで広軌の台車に取り換えられるとのこと。

1961年12月30日

橋桁の架設工事をしている酒匂川の鉄橋

後方は東海道本線の酒匂川鉄橋。

1962年1月20日

線路の溶接作業をしているところ

50mの長さに溶接し,枕木に固定された線路が積んであった。鴨宮基地にて。

線路を枕木に固定してある部分

線路の下には防振用のゴム板が敷いてあり,スプリング金具とコンクリート枕木が接しているところにはポリエステル製のクッションが入れてある。

この日,小さな広軌ディーゼル作業車が来ていた。

1962年2月13日

工事中に落下した高架部

まだコンクリートが固まっていなかった,鴨宮駅前の通りと交差するところの高架部が,夜間に崩れ落ちてしまった。大勢の作業員たちがコンクリートと鉄筋を取り除いているところ。

1962年2月14日

完成した高架部の上

舗装された自動車道路のようだ。小田原市立下府中小学校(当時)の北200mくらいところから東京方面を見たところ。

1962年2月15日

酒匂川鉄橋の橋桁架設工事

連続トラス橋なので,河床からの支柱なしで架設している。左の影は東海道本線の鉄橋。

1962年3月5日

電柱を立てている

電柱は鉄管製で鮮やかな朱色に塗られている。大同毛織の近くで。

電柱の基礎部

まだ仮止めの状態になっている。

1962年3月7日

線路が敷かれ始めた

枕木に固定された線路を砂利の上に載せただけ。鴨宮基地の近くで。

鴨宮基地の建設工事

左に見える物は,積んである枕木。

1962年3月13日

架線を張るための腕が取り付けられた

まだ仮止めの状態。極度の露光不足のために画像が悪い.

新幹線軌道電気工事起工式が行われた

鴨宮基地にて。

上下線とも線路が敷かれた

線路運搬用車両が走っている。撮影場所は上の写真と同じ。同じ人が写っている。

砂利を使用しない道床

ここでは木製の短い枕木をコンクリート道床に埋め込んでいる。線路を取り付けてからコンクリートを流し込む。大同毛織内の高架部。

コンクリート道床に埋め込む枕木

撮影は62/03/05

1962年4月9日

ホッパー車から道床に敷く砂利を降ろしているところ

大同毛織の付近で。

1962年4月17日

弁天山トンネルの入口付近

架線を張るための支柱が取り付けられている。

鉄橋の架設工事

橘地区の押切川を跨ぐ鉄橋に桁をかけている。この付近には天神山トンネル,山西トンネルなど短いトンネルがいくつかある。

1962年4月21日

線路敷設用の大型機械

枕木を取り付けたレールを目的の位置まで移動させて降ろす。敷かれたレールの上を移動するために,中央部分は鉄道車両になっている。

1962年4月27日

作業用のディーゼル機関車

鴨宮基地から500mほど東の高架橋の上。

1962年5月19日

ついに鴨宮基地に新幹線車両が到着した

到着したのは2両編成(A編成)の先頭車両で,まだビニールの覆いが被せられている。営業車とは塗装が異なっていて,アイボリーの部分が多くて,上下にブルーの帯がある。

新幹線車両の先端部分

先端の光前灯が取り付けてないので,中が見える。

1962年6月1日

完成した新幹線車両

B編成という4両編成の車両。右は東海道本線の153系の急行「せっつ号」。2か月後に父が愛知県の稲沢に転勤することになり,「せっつ号」で名古屋まで行くことになろうとは,夢にも思っていなかった。

1962年6月5日

作業用ディーゼル機関車と仮のポイント

最初に鴨宮基地からここまでの間で試運転をするようで,ポイントが作られている。御殿場線と交差するあたり。むこうに見えるのは弁天山トンネル。

1962年6月12日

トンネル内を走る

ここは二宮町で,第一から第三までの短いネガナミ?トンネルが続いている。下り線には線路が敷かれている。工事用のモーターカーに乗せてもらってた。

1962年6月26日

パンタグラフ

パンタグラフは在来線のものに比べて小さい。予備のパンタグラフもある。

試験走行中の新幹線車両

4両編成のB編成の試験車両。塗装は量産車のものと同じだが,全面のスカートが異なる。電車はこちらの方へ向かってゆっくりと進んでいる。

公開試運転

鴨宮基地付近で公開試運転が行われ,大勢の報道陣が集まってきた。乗務員室の窓から手を振っているのは十河(そごう)国鉄総裁。

1962年7月5日

鴨宮基地内で小さな事故が発生

昨日の夕方,鴨宮基地内で作業車が暴走してB編成の試験車両に衝突し,手前にあるアクリル製の光前灯と後方に置いてあるスカートが破損した。光前灯には 20W の蛍光管が 15 本ほど使用してあることが分かった。

1962年7月16日

試験車両が弁天山トンネル内で 110 km/h を達成した。

1962年7月19日

軌道試験車

鴨宮基地に新幹線軌道試験車が来た。車軸は2−2−2,車両の色はイエローにブルーの帯。

軌道試験車の中央台車

試験車中央にある台車TR8001。台車下部に取り付けられた試験用の装置以外は,新幹線の台車に近い構造をしている。

3本線と酒匂川の鉄橋

鴨宮基地から酒匂川鉄橋を見たところ。下り線路は3本線となっていて,狭軌車両も通行できるようになっている。酒匂川の対岸から向こうは,まだ路盤も出来ていない。

1962年9月9日

試験車両がモデル線で 160 km/h を達成した。

1962年9月20日

新丹那トンネルが貫通した。

1962年10月27日

試験車両がモデル線で 190 km/h を達成した。

1962年10月31日

試験車両がモデル線で 200 km/h を達成した。

1962年12月21日

試験車両がモデル線で 210 km/h を達成した。

1963年3月20日

試験車両がモデル線で 243 km/h を達成した。

1963年3月30日

試験車両がモデル線で 256 km/h を達成した。

1963年4月24日

新幹線のレールを使用して阪急電車が営業運転を開始した。高槻付近 4 km で新幹線と阪急京都線が平行しているところがあるが,新幹線とともに阪急も高架線にすることになったので,阪急の高架工事が終了するまで,線路を借用することになったもの。

1964年4月28日

6 両編成の営業車での試運転が,鳥飼−米原間約 100 km で始まった。

1963年7月1日

営業時の車両の編成が決まった。7,8 号車が一等車,それ以外が二等車で計 12 両,5 号車と 9 号車は半分がビュッフェ(軽食堂)。二等車の座席は山側が 2 列,海側が 3 列。車体の外装はアイボリー・ホワイトとブルーでB編成の試験車両と同じ。

1964年7月1日

川崎市内で最後の線路をつなぐ結合式が行われた。これで全線 515 km の線路がつながった。

1964年7月8日

列車の愛称は,超特急が「ひかり」,特急が「こだま」に決まった。

1964年7月25日

東京−新大阪間全線での試運転が始まった。

1964年8月19日

営業大要が決まった。東京−新大阪間は「ひかり」が 4 時間で 14 往復,「こだま」が 5 時間で 12 往復,最高速度は 210 km/h,「ひかり」は名古屋だけではなく,京都にも停車することになった。

目標は東京−新大阪間 3 時間だが,路盤が十分に固まっていないところがあったりするので,しばらくはこの時間で運転するとのこと。

当初は貨物列車も運行する予定だったが,当分は見合わせることになったようだ。

1964年10月1日

東海道新幹線が営業運転を開始した。

| 使用カメラ | 小西六のコニレット フィルムサイズが 36×30 mm,レンズは f = 50 mm, 1:4.5 焦点調節も露光も目測. |

| フィルム現像 | 小田原駅前の「つばめや」 |

| 焼き付け | 友人の鈴木くん(写真サイズは 80×60 mm) |

見てくださってありがとうございます。きっと,まちがいなどもあると思いますので,気が付いたことなどがありましたら,どんな小さなことでもいいですから,お知らせいただけると嬉しいです。

1998年6月2日?div>