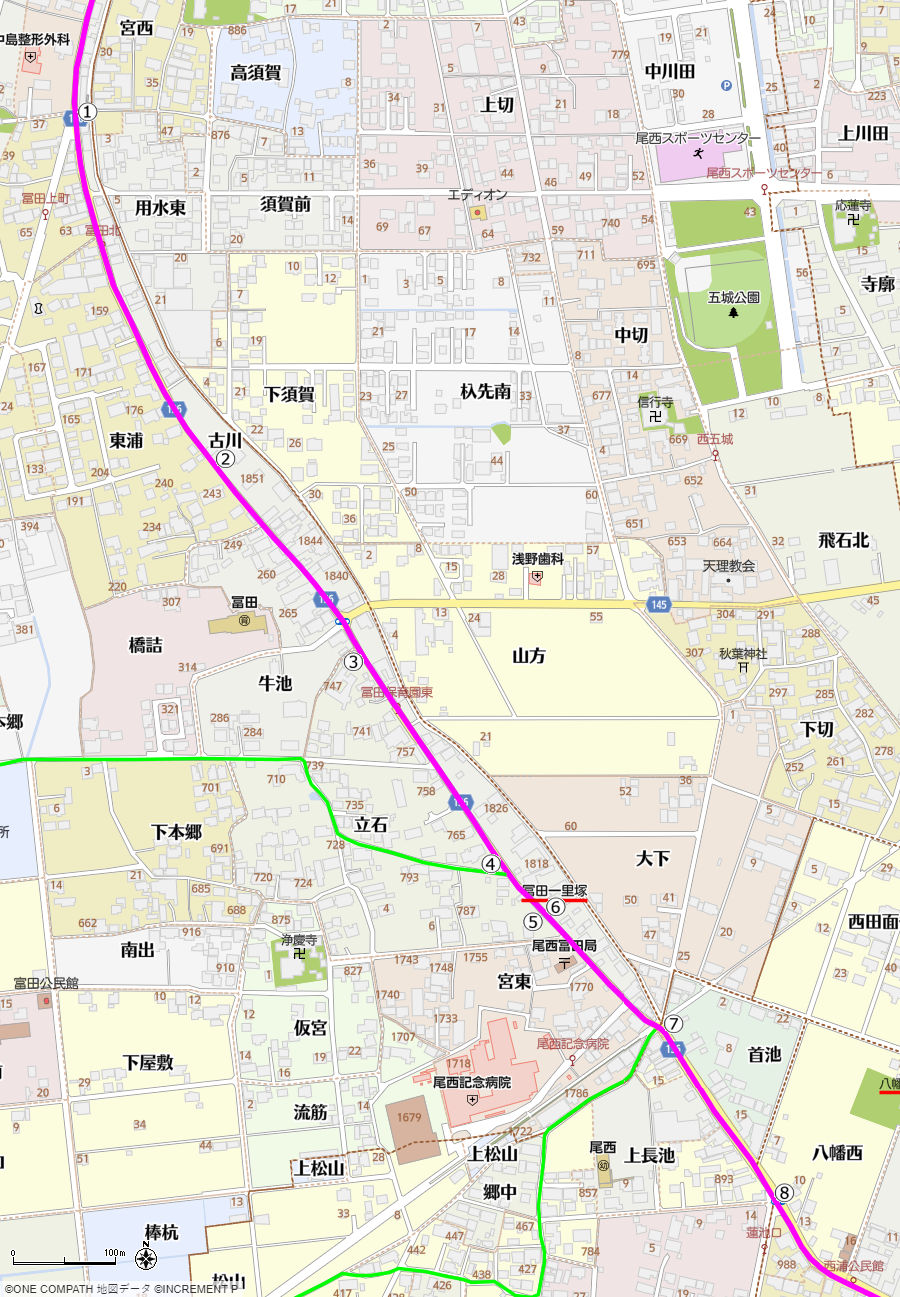

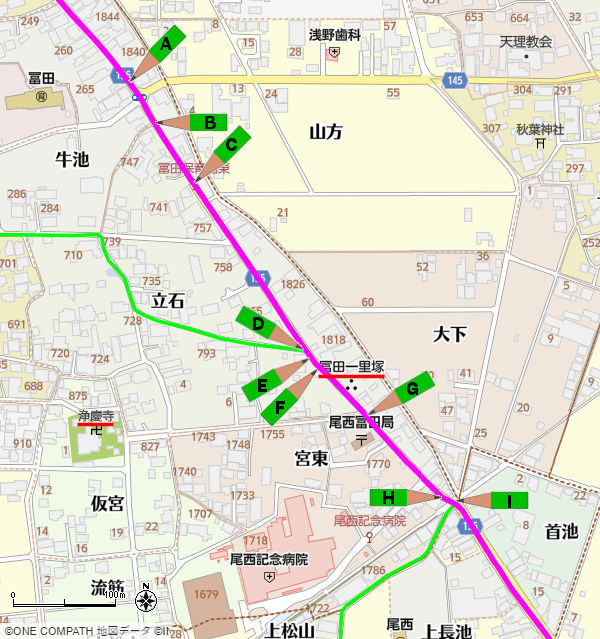

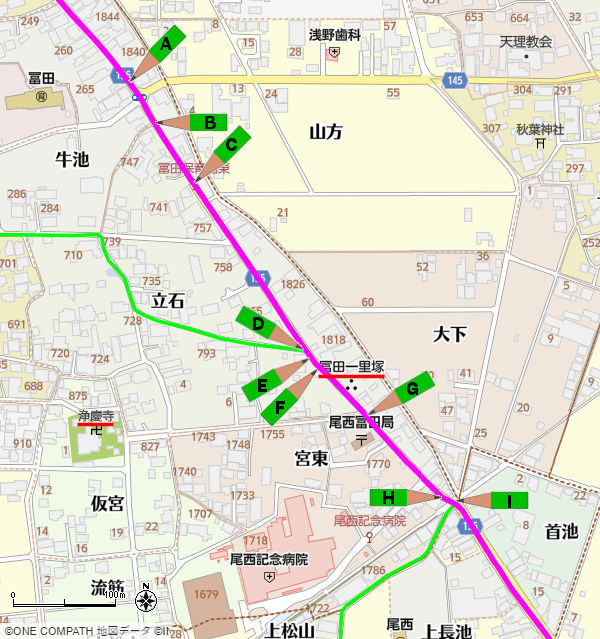

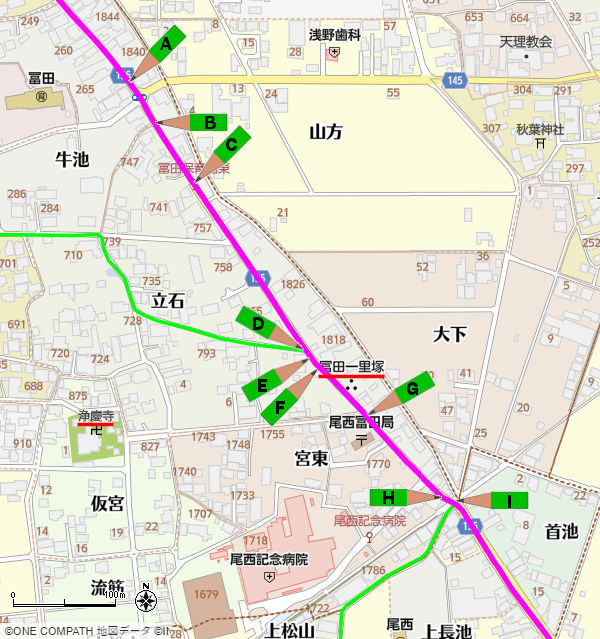

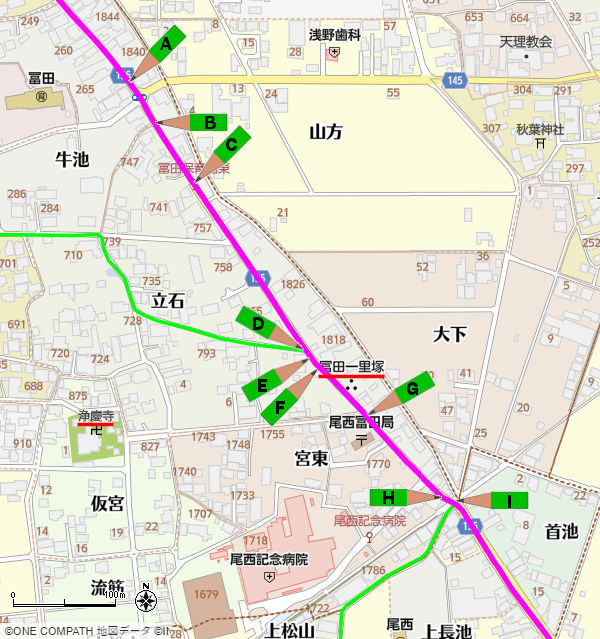

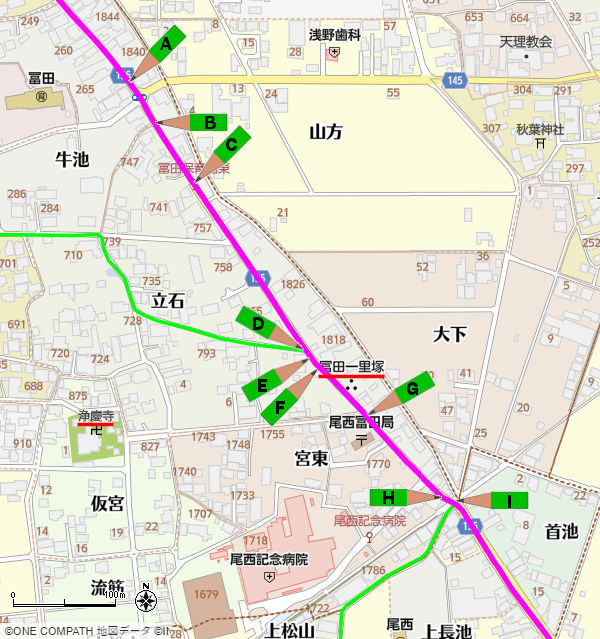

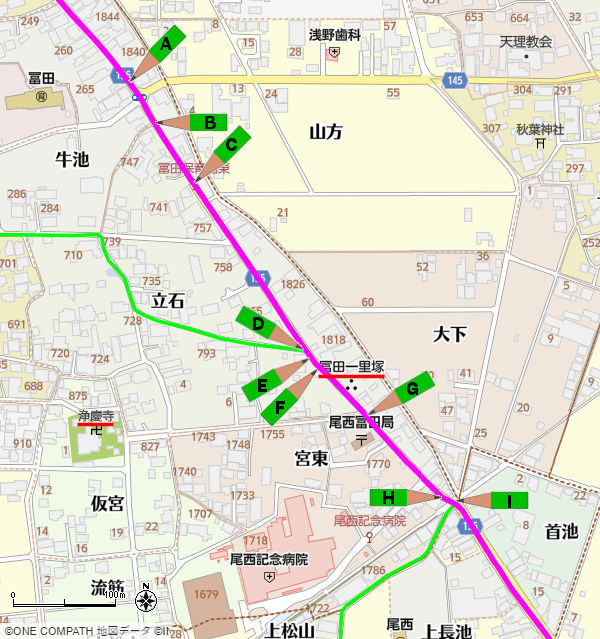

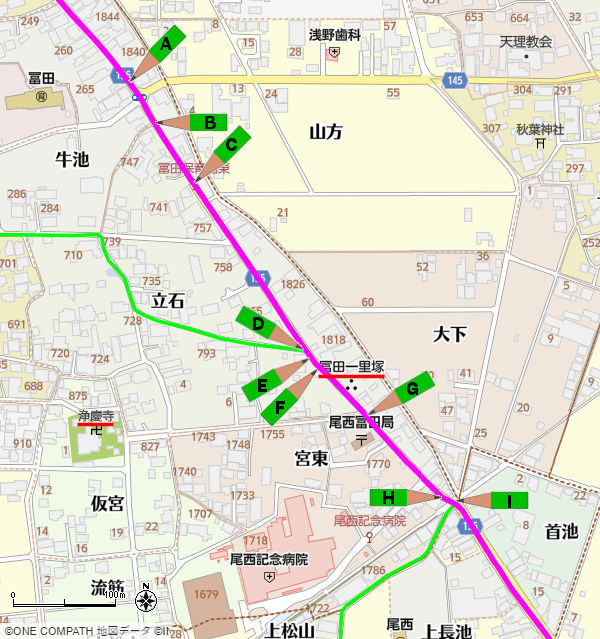

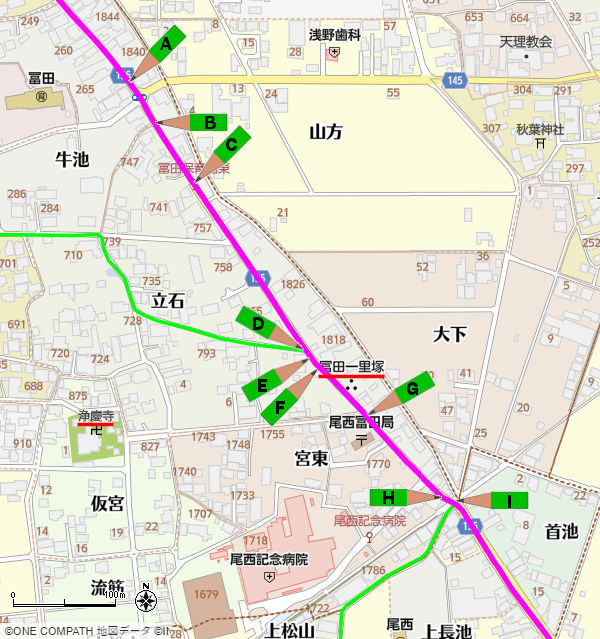

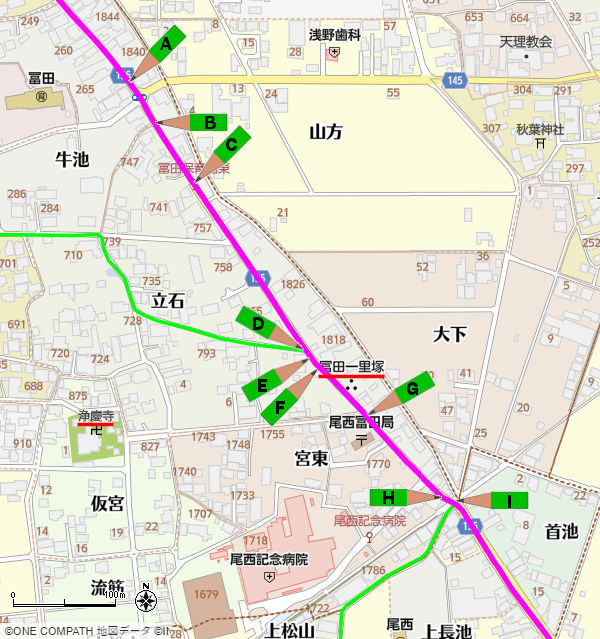

歩道橋をくぐったところから八幡神社近くにある変則的な四叉路までの,旧尾西市内の美濃路を取り上げます。①〜⑧

この間には,美濃路ではここだけにしか残っていない,両側の塚が揃った冨田の一里塚★があります。そのほか津島や駒塚へ向かっていた古道への分岐点が3つも存在し,そこにあった道標★を見ることができます。

① 歩道橋の下から見た,道が2つに分かれるところ,美濃路は左です。

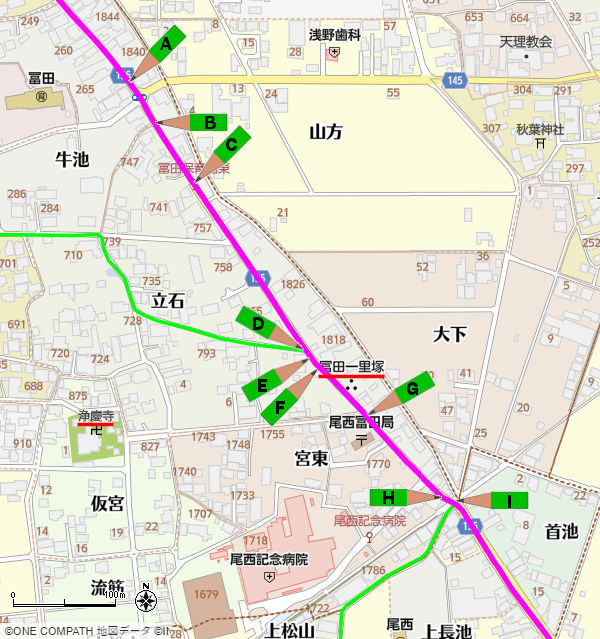

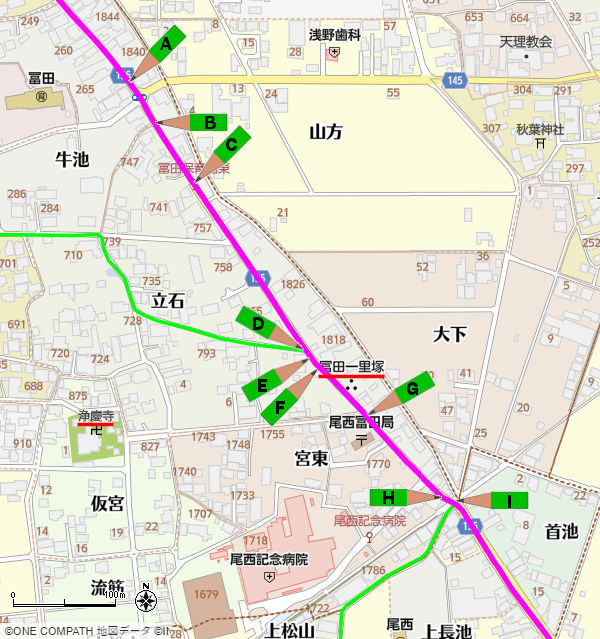

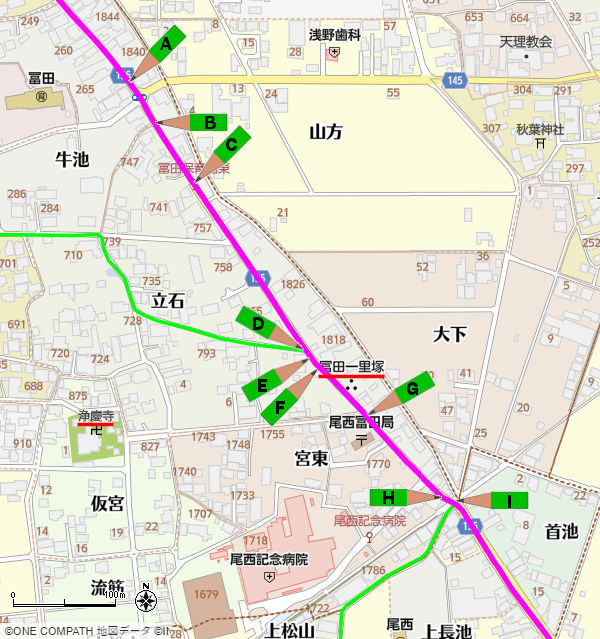

地図 A ↓ 2021-09

A ↓ 2021-09

道幅が狭くなってセンターラインがなくなります。

見取絵図★も明治地図★も,道幅が狭くなったあたりから家並が続きます。ただし左側(北西側)は,ところどころで松並木になっています。

地図 B ↘ 2021-09

B ↘ 2021-09

② 土壁の腰に簓子下見★を張った趣のある塀が,美濃路に沿って造られています。長さは45mほどです。

地図 C ↘ 2021-09

C ↘ 2021-09

この塀はかなり傷んでいて壁には落書がたくさんあるという痛ましい姿でしたが,2017年ごろ改修されました。

Google Street View 2016年7月

歴史的遺産の管理は,所有者などのさまざまな事情も絡んでいて,とても大変です。この塀の場合は,所有者の理解と並大抵ではない努力があったからこそ改修できたのだと思います。

この交差点は県道145号線(冨田一宮線)の起点となっています。

地図 A ↘ 2021-09

A ↘ 2021-09

③ 津島道といわれていた,津島へ向かう道です。左の角にあった道標★は,あとで取り上げますが,冨田の一里塚の近くに移されています。

見取絵図★には,道標も津島道についての記述もありません。

地図 B ↙ 2021-11

B ↙ 2021-11

鋸屋根をすぎたところから道幅が少し狭くなります。

地図 C ↓ 2021-09

C ↓ 2021-09

④ 駒塚道を示す道標★が立っています。

美濃路の反対側には古風な塀があります。この塀も,先ほどあった長い塀と同様,土壁の腰に簓子下見★を張った造りで,長さはおよそ21mです。

地図 E ↑ 2021-09

E ↑ 2021-09

駒塚道の道標は,辺の長さが31cm,地面からの高さが2.3mほどもある標柱★で,文字の彫りも深く,なかなか立派です。

木曽川の対岸にあった駒塚村(現在は岐阜県羽島市竹鼻町駒塚)に尾張藩の家老であった石河家が住んでいたため,駒塚道が整備されたといわれています。

見取絵図★には,道標も駒塚道についての記述もありません。

地図 D 2021-09

D 2021-09

道標の向かって左側と正面には次のような文字が彫られています。

冨田村にあった木曽川の渡船場までの距離,5丁(約500m)が彫ってあります。

慶応(慶應)3年(1867年)は大政奉還がおこなわれた年ですから江戸時代最後の年,卯は慶応3年の干支,旧暦の5月は夏でした。

「改」と彫ってあるので,古い道標を置き換えたものだと思われます。

明治地図★を参考にして,駒塚道と思われる道を地図上に緑線で記入しておきました。

地図

最初に右側の一里塚★(西塚)⑤,続いて左側一里塚(東塚)⑥が見えてきます。美濃路にあった一里塚はほとんどがなくなってしまいましたが,ここだけは両側揃って残っています。ここが旧冨田村であったことから「冨田の一里塚」または「冨田一里塚」とよばれています。

地図 F ↘ 2021-09

F ↘ 2021-09

⑤ 美濃路から見た西塚です。私の簡単な測量では,美濃路を基準に塚の高さが1.8m,塚に植えてある榎の高さが16.5mほどあります。手前に背の高い標柱★と,小さい標柱が立っています。

背景の鋸屋根が尾西地方の風情をかもしだしています。

2021-09

背の高い標柱の向かって左側,正面,右側には次のような文字が彫られています。

史蹟名勝天然紀念物保存法二依り

昭和十二年十二月文部大臣指定

小さい標柱は,史跡として管理されている土地とその他の土地との境界を示す境界標で,史蹟指定地境界と彫ってあります。

2021-09

⑥ 東塚とよばれている方の一里塚です。少し前までは大きい榎がありましたが,平成30年(2018年)9月4日,台風21号の強風を受けて根元付近で折れ,左の方へ倒れてしまいました。しかし根元付近に生えていた数本の幼木は無事でしたので,小さいながらも榎が残っています。

こちら側も,背後に鋸屋根があります。

2021-09

東塚の榎は平成5年(1993年)の台風13号によって傷んだことから,それ以来たくさんの支柱に支えられ,樹木診断を受けてきました。

ストリートビューに,倒れる前の榎が写っていました。

Google Street View 2016年7月

東塚の前に建っている石碑★です。

2021-09

石碑には次のような文字が彫られています。

文部省

説明

舊美濃路の一里塚にして道の

東西兩側にあり兩塚は各等

しく径約三十五尺髙六尺にして

塚上には夫々榎一株あり

注意

一 封土を破壊せざる事

一 樹木の栽植並に伐採を為さざる事

一 其他濫に現状変更を為さざる事

昭和十五年十二月九日

「舊」という字の下が「臼」ではなく「旧」になっていたり,「兩」という字の「入」が「×」になっていたりしたのをはじめ,漢和辞典に載っていない漢字がいくつかあったので,それと思われる本字★または新字体★で書いておきました。

舊=旧/兩=両/夫々=それぞれ/並に=ならびに/濫=みだり

西塚の北側に草地の公園があります。一里塚の手前には説明板が設置され,そのすぐ右方には他の場所から運ばれてきた古い道標★が2つ並んで立っています。トイレもあります。

2021-11

説明板の内容です。2021年9月

説明板に掲載されている美濃路略図です。

運ばれてきた2つの道標と説明板があります。向かって右側の道標は高さ80cmほどです。ひとまわり小さい左側の道標は劣化がひどく,文字の判読はかなり困難です。

2021-11

向かって右側にある

道標の向かって左側,正面,右側には次のような文字が彫られています。裏面は下の方にある

全だけが読めます。

説明板には縦書きで次のように書いてあります。文の折り返しは,現物のとおりではありません。

冨田の道標

右側の道標は、元は冨田字立石地内の美濃路(おこし道)から津島へ抜ける道(つしま道)の西南角(地図①)に、弘化三年(一八四六)五月に建てられました。昭和四十四年(一九六九)冨田保育園に移されたのち、起の尾西歴史民俗資料館を経て、平成二十六年(二〇一四)三月二十七日、現在地に移されました。石柱の四面に文字が刻まれていますが、長年、風雨にさらされていたので読み取りにくく、現在では僅かに「左 おこし道」「右 つしま道」が読み取れます。『津島江の道標』(一九七一年刊)によれば、右面に「弘化三年丙午五月」、裏面に「安国道中安全」と刻まれています。

左側の道標は、言い伝えによると、元は立石地内にある「左駒塚道」の道標の場所(地図②)に建てられ、通行量が多くなり慶応三年(一八六七)に建て替えられたようです。その後、かつて牛池地内の駒塚道沿いにあった「豊臣秀吉駒繋ぎの杉」の場所(地図③)から、冨田保育園、尾西歴史民俗資料館を経て、右の道標とともに現在地に移されました。おそらく建立年が刻まれていたと思いますが、長年の風雨によって、文字は風化し、僅かに「是より左 こまつか渡船道」のみが読み取れます。

一宮市教育委員会

説明板に添えてある地図です。2021年11月

道の突き当たりに見える浄慶寺は見取絵図★にもある古い寺です。

地図 G ← 2021-11

G ← 2021-11

⑦ この先に七叉路があって,その先から道幅が少し広くなります。

見取絵図★でも明治地図★でも,七叉路のあたりで道の東側の家並が途切れて,その後は松並木となっています。ただし道の西側は家並が続いています。

地図 H ↘ 2021-09

H ↘ 2021-09

七叉路から南西の方を見たところです。

鋸屋根があります。カラー舗装されている道は

暗渠★の上に設けた

歩道,もうひとつは

見取絵図に

津嶋天王道三里半と添えてある

昔から★ある道です。

明治地図を参考にして,

「津島道」

と思われる道を地図上に

緑線で記入しておきました。

地図 I ↙ 2021-09

I ↙ 2021-09

七叉路から北東の方を見たところです。正面の道は一般道ですが,左へ向かう道と右へ向かう道は歩道で,どちらも暗渠の上に設けられています。特に左へ向かう道ですが,起の方まで美濃路に沿って続いていて,見取絵図や明治地図では川になっています。起の方から流れてきた川はここで向きを変え,美濃路の下を通って,西に向かっていたのです。

この写真を見てもわかるように,7方向への道は1点で交わっているわけではありません。

地図 I ↗ 2021-09

I ↗ 2021-09

七叉路をすぎて道幅が広くなりました。少し先の左手に見える秋葉神社は,見取絵図★にはありません。

地図 A ↘ 2021-09

A ↘ 2021-09

⑧ 信号機のある変則的な四叉路を通ります。美濃路は左の道です。

地図 B ↓ 2021-11

B ↓ 2021-11