八幡神社近くにある変則的な四叉路から萩原橋までの,旧尾西市内の美濃路を取り上げます。①〜⑦

この間には天神の渡し跡や孝子佐吾平遭難遺跡などの史跡がありますが,街道の面影★はほとんど残っていません。

② 美濃路がゆるく左にカーブした先の左側に八幡神社の参道があって,社標★と小さい灯籠が置かれています。

見取絵図★にも八幡宮と添えた神社と,美濃路から始まる参道が描かれています。

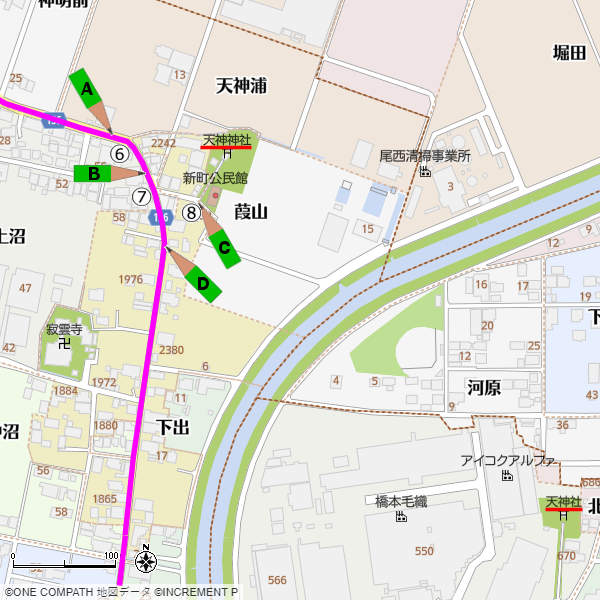

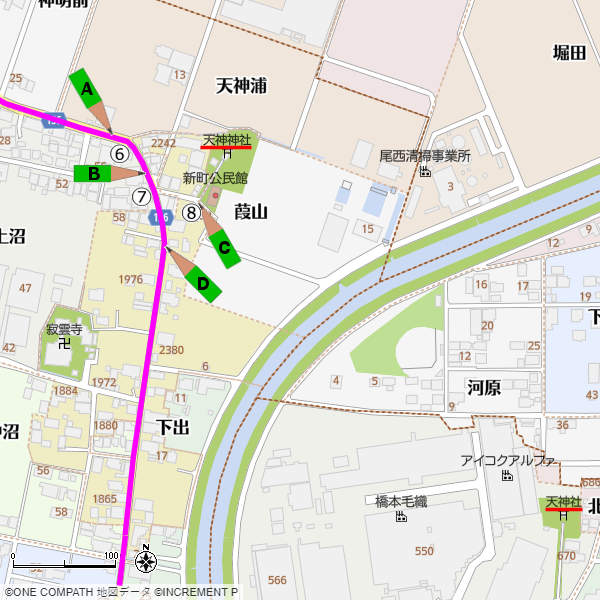

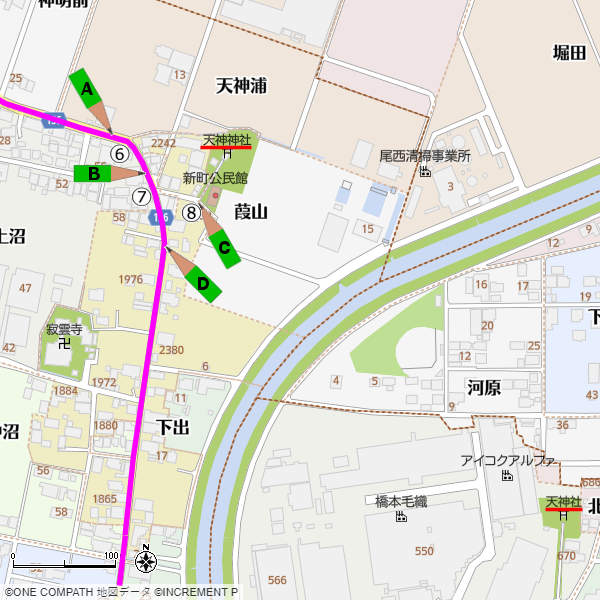

地図 A ↘ 2021-09

A ↘ 2021-09

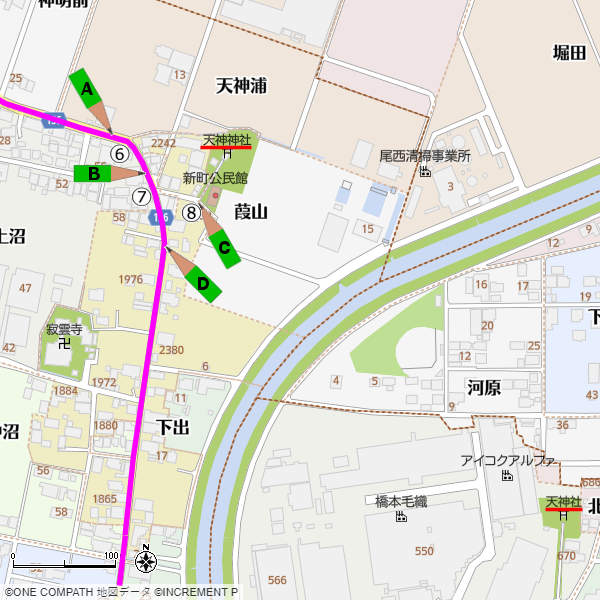

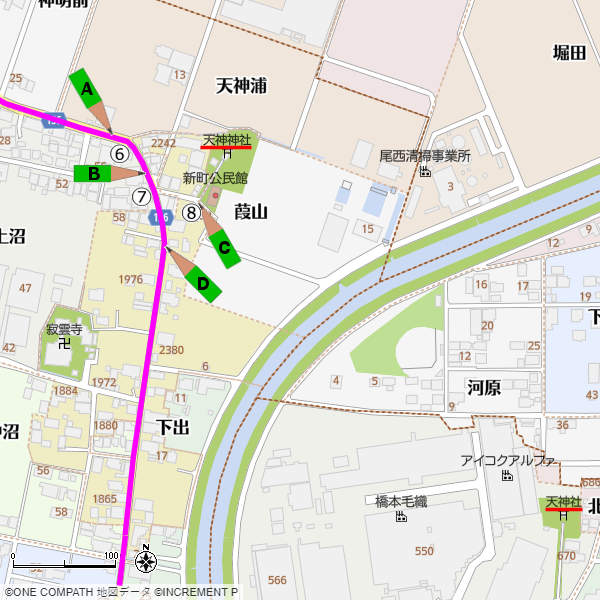

地図 B ↑ 2021-09

B ↑ 2021-09

「西萩原」交差点を通過します。 ここで県道136号線(一宮清須線)は2つに分かれ,ひとつは直進しますが,もうひとつは右に折れます。美濃路は直進する方の県道136号線を通ります。左に折れる道は県道147号線(西萩原北方線)で,この交差点が起点です。

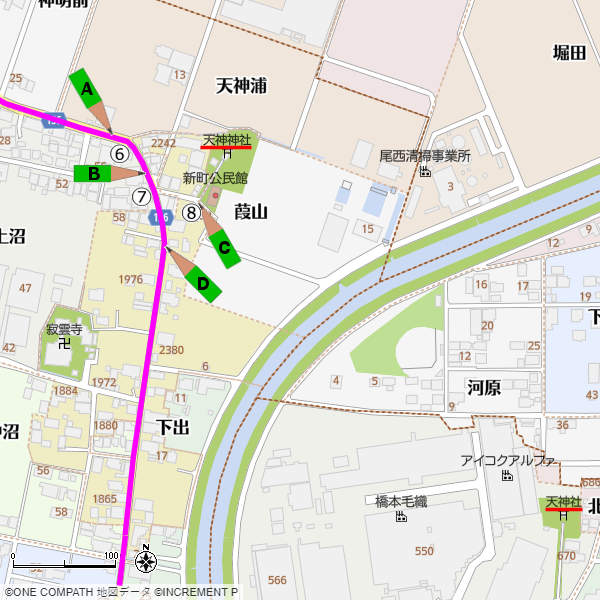

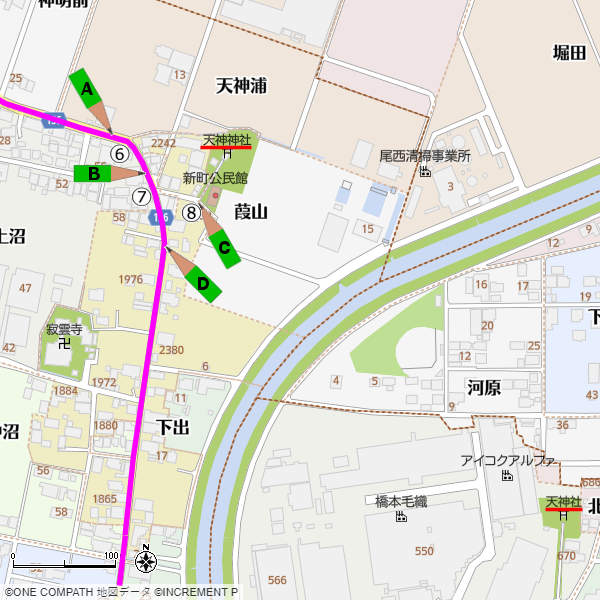

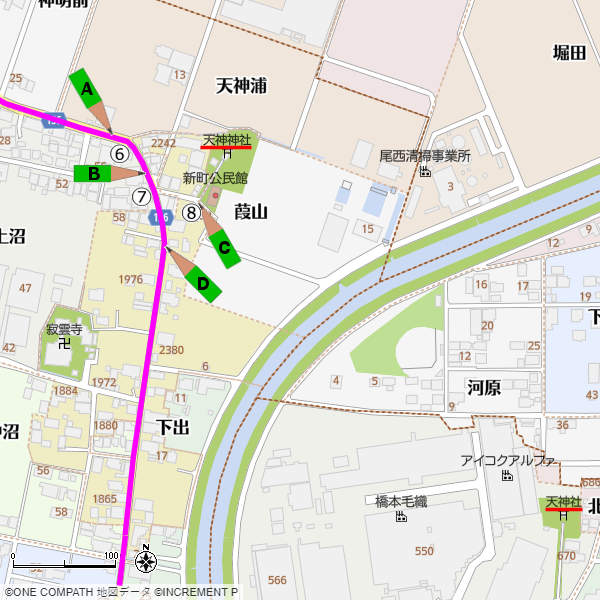

地図 C ↘ 2021-11

C ↘ 2021-11

美濃路は右にカーブして,道幅が狭くなります。

見取絵図★でも明治地図★でも,カーブしているあたりから道の両側に家並が続いています。

地図 A → 2021-09

A → 2021-09

2021-09

また変則的な四叉路が登場しました。ここで2本目の道,すなわち駐車場の前の道を左に曲がって50mほど進むと,天神神社があります。

地図 B ↘ 2021-09

B ↘ 2021-09

③ 天神神社の前に,史跡「天神の渡し跡」の標柱★と説明板が設置されています。

地図 C ↑ 2021-09

C ↑ 2021-09

2021-09

標柱の向かって左側,正面,右側には次のような文字が彫られています。

2021-09

説明板には縦書きで次のように書いてあります。文の折り返しは,現物のとおりではありません。

一宮市指定文化財

史跡 天神の渡し跡

一宮市西萩原二二四九の一部

天神神社

昭和五十二年一月十七日指定

天神の渡し跡は、かつての木曽川の主流であった現在の日光川の渡船場の跡で、「萩原渡し」とも呼ばれた。

日光川は、野府川と五城川(小信川)が合流し、古川、萩原川ともいわれた。

天正十九年(一五九一)と推測される豊臣秀吉の四奉行連署の「萩原船頭給継目證文」によると、この年六十石の船頭給が与えられていたことが知られる。その後、慶長の頃まで引き続き尾張藩によって六十石の給米が支給されていた。これは、天正十四年(一五八六)の大洪水で、木曽川の主流が現在の位置を流れるようになった後も、萩原川の流れが広く沼地化して渡船を必要としたのであろう。その後洪水のたびに川幅が狭められて、渡しは廃止され、萩原宿の西に板橋の萩原橋が架けられた。

天神の渡しの位置は、日光川左岸の萩原山の天神社(一宮市萩原町萩原字松山)と、右岸のここ天神神社のあたりといわれており、両神社の神殿の間は、直線距離でおよそ四百八十メートルあり、その頃の川幅の広さを物語る。

一宮市教育委員会

いくつかの読みを添えておきます。

野府川:のぶがわ/五城川:いつしろがわ/小信川:このぶがわ/継目證文(継目証文):つぎめしょうもん

美濃路は,ここからしばらく,ほぼまっすぐ南下します。

地図 D ↓ 2021-09

D ↓ 2021-09

この先から道幅が広くなり,行く手に見える名神高速道路の高架をくぐる手前までは,両側に歩道も付きます。

見取絵図★でも明治地図★でも,このあたりで家並が終わって松並木がが始まります。

地図 A ↓ 2021-09

A ↓ 2021-09

名神高速道路の高架(西萩原高架橋)をくぐって出たところです。

地図 B ↓ 2021-09

B ↓ 2021-09

④ 左手に神社を思わせる,木立に囲まれた一郭があります。ただし社標★や鳥居はありません。

地図 C ↘ 2021-09

C ↘ 2021-09

中に入ってみると,神社の境内のような雰囲気が漂っていて,右の手前に石板が,左の奥に祠や石碑★があります。

地図 D → 2021-09

D → 2021-09

比較的新しい石板ですが,少し右に傾いています。

2021-09

石板の正面と裏面には次のような文字が彫られています。

孝子佐吾平由来

天保年間に江戸参勤のため 萩原

宿近くを通りかかった明石藩主松平

斉宣の行列の前を暴れ馬を取り

押えようと横切った萩原宿の馬方

佐吾平を 先駆の武士が無礼打に

した

佐吾平は 𠮷藤村風張に生まれ

家は貧しかったが盲目の老母に

よく仕え 孝子の誉れが髙かった

村人は佐吾平の死をいたみ この地に

小祠を建て 後世に伝えた

漢字の読みと補足です。

孝子:こうし=親孝行な子/斉宣:なりこと/無礼打:ぶれいうち=武士が,無礼な行為をおこなった農民などを切り殺すこと。無礼討と書く方が一般的です。/風張:かざはり/小祠:しょうし=小さい祠

ところで11代将軍徳川家斉の子として江戸で生まれた松平斉宣は,明石に赴く前に江戸において数え年20歳で病死しているので,佐吾平が斉宣の武士に斬殺されたという言い伝えは,史実ではないことがわかっています。明石藩による無礼討の言い伝えは,東海道にも中山道にもあるとのことですから,不思議です。

一郭の北側です。土を少し盛り上げたところに石碑が建っています。

2021-09

石碑の正面と裏面には次のような文字が彫られています。

県道136号線どうしが直交する珍しい?交差点を過ぎると道幅が狭くなります。狭くなってすぐの右手に鋸屋根があります。

見取絵図★でも明治地図★でも,このあたりで松並木が終わって家並が始まります。

地図 E ↓ 2021-11

E ↓ 2021-11

2021-09

⑤ この先の変形交差点で美濃路は左に曲がります。その手前に市川房枝生家跡の一郭があって,説明板のほかにトイレやベンチが用意されています。

地図 F ↓ 2021-09

F ↓ 2021-09

地図 G → 2021-11

G → 2021-11

説明板の内容です。

2021-09

漢字の読みと補足です。

明地村吉藤:めいちむらよしふじ/憧れ:あこがれ/訓導:くんどう=旧制小学校の正規教員

左(東)に曲がった先です。

地図 H → 2021-09

H → 2021-09

⑥ ここから南に向かう細い道は,見取絵図★に濃州多羅道凡道法九里程と添えてある古道です。電柱が立っているあたりには道標★が描かれていますが,今はありません。

地図 I ↓ 2021-11

I ↓ 2021-11

「濃州多羅道」は,美濃国にあった多羅(現在の岐阜県養老郡上石津町多良)と大垣を結んでいた道で,多羅街道(多良街道)ともいわれていました。「凡道法九里程」とありますから,ここから出発して中野の渡しで木曽川を渡り,現在の養老町橋爪あたりで多羅道に達したのではないかと思われます。中野の渡しですが,県道羽島稲沢線(岐阜県側は県道118号線,愛知県側は県道135号線)の一部となっていて,今でも渡船が運行されています。

ここから西へ向かう道(次の写真の,奥へ向かう道)を多良街道として紹介している資料がありますが,多良街道は岐阜県内だけを通っていた道であることと,見取絵図に描かれた道はここから南下する方向に延びていて,その先には現存する神江寺(一宮市明地鞆61番地)も描かれていることなどから,何かのまちがいではないかと思います。

垂井へ向かう美濃路はこの先で右に曲がります。

地図 J ← 2021-09

J ← 2021-09

⑦ 日光川に架かる萩原橋に近づいてきたところに古民家★があります。萩原橋を渡った先は萩原宿が置かれていた旧萩原村になります。現在の萩原橋は,長さ45m,幅5.5m,昭和44年(1969年)3月の完成です。

見取絵図★では,日光川は古川と書かれ,萩原橋は古川板橋と添えてある欄干★がある橋です。この先,次の「欄干がある橋」は,稲葉宿の手前にある魦ノ橋でした。

地図 K → 2021-09

K → 2021-09

2021-09

萩原橋の上から日光川の下流を眺めたところです。東海道新幹線の橋梁が見えます。

地図 L ↙ 2021-09

L ↙ 2021-09

A ↘ 2021-09

A ↘ 2021-09

B ↑ 2021-09

B ↑ 2021-09

C ↘ 2021-11

C ↘ 2021-11

A → 2021-09

A → 2021-09

B ↘ 2021-09

B ↘ 2021-09

C ↑ 2021-09

C ↑ 2021-09

D ↓ 2021-09

D ↓ 2021-09

A ↓ 2021-09

A ↓ 2021-09

B ↓ 2021-09

B ↓ 2021-09

C ↘ 2021-09

C ↘ 2021-09

D → 2021-09

D → 2021-09

E ↓ 2021-11

E ↓ 2021-11

F ↓ 2021-09

F ↓ 2021-09

G → 2021-11

G → 2021-11

H → 2021-09

H → 2021-09

I ↓ 2021-11

I ↓ 2021-11

J ← 2021-09

J ← 2021-09

K → 2021-09

K → 2021-09

L ↙ 2021-09

L ↙ 2021-09